就像西餐上菜的順序一樣,一般多先上熱湯、麵包、沙拉之Preview(opens in a new tab)後才上主菜,接著才會上咖啡及甜點一樣,我們在處理糖尿病足 潰瘍合併感染時,亦逐漸將目前的各種治療方式,加以嘗試整合如下表:

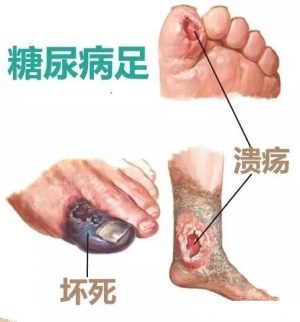

糖尿病足潰瘍的治療順序:

- 儘速控制感染(第一優先)

- 評估下肢血管

- 儘速動脈繞道手術

- 次發性(secondary)步驟:如再清創、截趾、皮瓣(flap)等

- 輔助性(adjunctive)步驟:高壓氧、特殊敷料、生長因子藥膏、遠紅外線……等。

毫無疑問的,優先控制感染是最迫切的,待急性感染控制之後我們就會評估周邊血管的情形,縱使患肢合併有神經病變也不影響此種評估的進行。一旦高度懷疑有周邊血管狹窄或阻塞,就安排數位下肢動脈血管攝影(DSA),此時的放射科同仁會給足夠的影像資料(由腹部主動脈至雙足的足背動脈或脛後動脈等),由於有關足部的血管繞道手術在最近幾年間快速地累積了相當的經驗,因此70~80%的患肢在被建議需接受膝下或膝上截肢的患者,有機會可以接受到足部動脈的繞道手術,有效的避免高位截肢(如膝下或膝上截肢)。

在穩定、成功的手術血管繞道手術之後,會請骨科或整形外科同仁再對有壞死、潰瘍的足趾或前足施予清創手術或開放性截趾手術,此時再加上選擇性的高壓氧治療,以期促進傷口的癒合、控制感染、減少住院日數、減少患者每次傷口換藥的痛楚,以上是我們的作法。有時在日常診療常可見到一些較特殊的情形,例如:

- 讓此類患者未經血管評估就逕行接受高壓氧治療:有些患者在接受20~40次不等的高壓氧治療,再加上數次傷口清創,但傷口的癒合仍未盡滿意。此時血管攝影多可見大腿或小腿處有多處血管阻塞。試想,高壓氧的功用唯有在血流仍暢通的情形下才得以完全發揮。難怪住院3、4周以上傷口仍未癒合。

- 先進行截趾或稍大範圍的清創手術:長達二~三個月以上的傷口換藥仍無法癒合,此時經血管攝影之後才發現有多處血管阻塞,試想無法恢復相當血流供應的傷口如何會有預期的傷口癒合發生呢?

古人有言:「知所先後、則近道矣!」希望此種處理的先後順序能不要顛倒太多,如此患者的恢復會好一些、快一些、健保的支出會減少一些,而且醫護人員的成就也會增加一些。